2025.03.24

гБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБЛгВЙгБЃеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гВТзД°гБПгБЩгГЭгВ§гГ≥гГИ

гААгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБѓгБ®гБ¶гВВиЇЂињСгБ™зФ®еЕЈгБІгБВгВЛгБЯгВБгАБеҐЬиРљгВД迥иРљгБЃеН±йЩЇгВТгБЭгВМгБїгБ©жДЯгБШгБЪгБЂдљњзФ®гБЩгВЛе†іеРИгБМе§ЪгБДгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБІгБЧгВЗгБЖгБЛгАВгБЧгБЛгБЧгАБйБОеОїгБЃзБљеЃ≥дЇЛдЊЛгВТи¶ЛгВЛгБ®гАБй™®жКШгБ™гБ©гБЃйЗНзѓ§гБ™зБљеЃ≥гБМе§ЪжХ∞зЩЇзФЯгБЧгАБи≤†еВЈзЃЗжЙАгБЂгВИгБ£гБ¶гБѓж≠їдЇ°гБЂиЗ≥гБ£гБЯдЇЛдЊЛгВВе∞СгБ™гБПгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гААгБѓгБЧгБФгГїиДЪзЂЛгБЛгВЙгБЃеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гВТгБ©гБЃгВИгБЖгБЂгБЩгВМгБ∞жЄЫгВЙгБЫгВЛгБЛеЃЙеЕ®еѓЊз≠ЦгБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгБЂгБ§гБДгБ¶гБФзієдїЛгБДгБЯгБЧгБЊгБЩгАВ

зЫЃжђ°

гАМгБѓгБЧгБФз≠ЙгАНгБЂйЦҐгБЩгВЛеКіеГНзБљеЃ≥гБЃзµ±и®И

гААдї§еТМ5еєігБЃеКіеГНзБљеЃ≥зЩЇзФЯзКґж≥БгБЂгВИгВЛгБ®гАБеКіеГНзБљеЃ≥гБЂгБКгБСгВЛеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гБЂгВИгВЛж≠їдЇ°иАЕжХ∞гБѓ204дЇЇгБ®гАБеЕ®дљУгБЃзіД27%гВТеН†гВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЃдЄ≠гБІгВВгАБгАМгБѓгБЧгБФз≠ЙгАНгБѓгАБеЃЯгБѓеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гБІжЬАгВВе§ЪгБДеОЯеЫ†гБ®гБ™гБ£гБ¶гБКгВКгАБеЕ®дљУгБЃ23пЉЕгВТеН†гВБгБЊгБЩгАВжђ°гБДгБІгАБгГИгГ©гГГгВѓпЉИ22пЉЕпЉЙгАБйЪОжЃµгГїж°Яж©ЛпЉИ14пЉЕпЉЙгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБжѓОеєі30дЇЇеЉ±гВВгБЃеКіеГНиАЕгБМгАМгБѓгБЧгБФз≠ЙгАНгБЛгВЙгБЃеҐЬиРљгÿ迥иРљгБЂгВИгВКдЇ°гБПгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБиДЪзЂЛгБІгБЃеКіеГНзБљеЃ≥гБЂгБКгБДгБ¶жЬАгВВе§ЪгБДеВЈзЧЕеРНгБѓй™®жКШгБІгАБйЗНзѓ§гБ™зБљеЃ≥гБЂгБ§гБ™гБМгВКгВДгБЩгБДгБУгБ®гБМгВПгБЛгВКгБЊгБЩгАВ

вАїгАМгБѓгБЧгБФз≠ЙгАНпЉЪгБѓгБЧгБФгАБиДЪзЂЛгАБдљЬж•≠еП∞гБ™гБ©

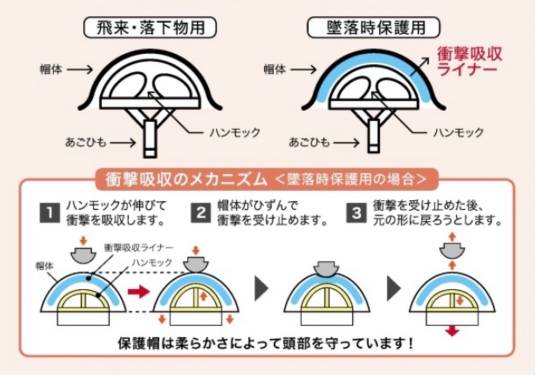

еҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гБЃзЩЇзФЯдЇЛдЊЛгБ®еѓЊз≠Ц

гААгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБЛгВЙгБЃеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гБЂгБ§гБДгБ¶гАБеЃЯйЪЫгБЂиµЈгБУгБ£гБЯдЇЛдЊЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгВЛеѓЊз≠ЦгБЂгБ§гБДгБ¶гБФзієдїЛгБЧгБЊгБЩгАВ

гБѓгБЧгБФгГїиДЪзЂЛгВТеЃЙеЕ®гБЂдљњзФ®гБЩгВЛгГЭгВ§гГ≥гГИ

гААгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгВТдљњгБЖеЙНгБЂгАБгБЊгБЪдї•дЄЛгБЃ2зВєгБЂгБ§гБДгБ¶ж§Ьи®ОгБЧгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ

вЬЕгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБЃдљњзФ®иЗ™дљУгВТйБњгБСгВЙгВМгБ™гБДгБЛпЉЯ

вЬЕеҐЬиРљгБЃеН±йЩЇжАІгБМзЫЄеѓЊзЪДгБЂдљОгБДгГ≠гГЉгГ™гГ≥гВ∞гВњгГѓгГЉпЉИзІїеЛХеЉПиґ≥е†іпЉЙгАБеПѓжРђеЉПдљЬж•≠еП∞гАБжЙЛгБЩгВКдїШгБНиДЪзЂЛгАБйЂШжЙАдљЬж•≠иїКгБ™гБ©гБЂе§ЙжЫігБІгБНгБ™гБДгБЛпЉЯ

гААдЄКи®ШгВТеЕЕеИЖгБЂж§Ьи®ОгБЧгБ¶гВВдїЦгБЃеѓЊз≠ЦгБМеПЦгВМгБ™гБДе†іеРИгБЂйЩРгБ£гБ¶гАБгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБЃдљњзФ®гВТеЃЙеЕ®гБЂи°МгБЖгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБЃеЃЙеЕ®дљњзФ®гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгБѓдї•дЄЛгБЃйАЪгВКгБІгБЩгАВ

гАКзІїеЛХгБѓгБЧгБФгБЃеЃЙеЕ®дљњзФ®гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгАЛ

вЬЕгБѓгБЧгБФгБЃдЄКйГ®гГїдЄЛйГ®гБЃеЫЇеЃЪзКґж≥БгВТ祯и™НгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛпЉИеЫЇеЃЪгБІгБНгБ™гБДе†іеРИгБѓеИ•гБЃдЇЇгБМдЄЛгБІжФѓгБИгВЛпЉЙ

вЬЕиґ≥еЕГгБЂжїСгВКж≠ҐгВБпЉИ迥дљНйШ≤ж≠ҐжО™зљЃпЉЙгВТгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛ

вЬЕгБѓгБЧгБФгБЃдЄКзЂѓгБМдЄКзЂѓеЇКгБЛгВЙ60cmдї•дЄКз™БеЗЇгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛ

вЬЕгБѓгБЧгБФгБЃзЂЛгБ¶жОЫгБСиІТеЇ¶гБѓ75еЇ¶з®ЛеЇ¶гБЛ

гААгБЊгБЯгАБеЊМдїШгБСгБЃеЃЙеЕ®еЩ®еЕЈгБІеЃЙеЕ®жАІгВТйЂШгВБгВЛгБУгБ®гВВгБІгБНгБЊгБЩгАВ

гГїгБѓгБЧгБФжФѓжМБгГїжЙЛжСЇйЗСеЕЈ

гГїгБѓгБЧгБФиґ≥еЕГеЃЙеЃЪйЗСеЕЈ

гГїеЃЙеЕ®гГЦгГ≠гГГгВѓ

гААвЦ≤гБѓгБЧгБФзФ®еЃЙеЃЪжАІи£ЬеК©еЩ®еЕЈгБЃдЊЛ

гАКиДЪзЂЛгБЃеЃЙеЕ®дљњзФ®гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгАЛ

йЂШгБХ2пљНдї•дЄКгБІгБЃдљЬж•≠жЩВгБѓгАБгГШгГЂгГ°гГГгГИгБ†гБСгБІгБ™гБПеҐЬиРљеИґж≠ҐзФ®еЕЈпЉИеЃЙеЕ®еЄѓпЉЙгБЃзЭАзФ®гБМжО®е•®гБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гГШгГЂгГ°гГГгГИзЭАзФ®гБЃеЊєеЇХ

гААгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБЛгВЙгБЃеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гБЂгБКгБДгБ¶гАБй†≠йГ®гВТи≤†еВЈгБЧгБЯж≠їдЇ°зБљеЃ≥гБІгБѓгАБгБЖгБ°8еЙ≤еЉЈгБМеҐЬиРљжЩВдњЭи≠ЈзФ®гБЃгГШгГЂгГ°гГГгГИгВТзЭАзФ®гБЧгБ¶гБДгБ™гБЛгБ£гБЯгБ®гБДгБЖзµ±и®ИгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВдї•дЄКгБЃгБУгБ®гБЛгВЙгАБгБѓгБЧгБФгГїиДЪзЂЛдљњзФ®жЩВгБЂгБѓењЕгБЪеҐЬиРљжЩВдњЭи≠ЈзФ®гБЃгГШгГЂгГ°гГГгГИгВТзЭАзФ®гБЩгВЛгВИгБЖгБКй°ШгБДгБДгБЯгБЧгБЊгБЩгАВгГШгГЂгГ°гГГгГИгБЂгБѓгАМй£ЫжЭ•гГїиРљдЄЛзЙ©зФ®гАНгБ®гАМеҐЬиРљжЩВдњЭи≠ЈзФ®гАНгБЃ2з®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгАБиНЈељєдљЬж•≠гБІгБѓеЖЕйГ®гБЂи°ЭжТГеРЄеПОгГ©гВ§гГКгГЉгВТеВЩгБИгБЯгАМеҐЬиРљжЩВдњЭи≠ЈзФ®гАНгБЃдљњзФ®гБМжЬЫгБЊгВМгБЊгБЩгАВ

гБѓгБЧгБФгГїиДЪзЂЛгБЃдљњзФ®еЙНеЃЙеЕ®зВєж§Ь

гБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгВТдљњзФ®гБЩгВЛйЪЫгБѓгАБгГБгВІгГГгВѓгГ™гВєгГИгВТдљњгБ£гБ¶дљЬж•≠зПЊе†ігБЃзВєж§ЬгВТгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВдљЬж•≠иАЕгВДеС®еЫ≤гБЃеЃЙеЕ®гВТеЃИгВЛгБЯгВБгБЂгВВгАБгБЩгБєгБ¶гБЂгГБгВІгГГгВѓгБМдїШгБДгБЯзКґжЕЛгБЂгБ™гБ£гБ¶гБЛгВЙдљЬж•≠гВТеІЛгВБгВЛгВИгБЖгБКй°ШгБДиЗігБЧгБЊгБЩгАВ

вАїдЄЛи®ШгВТгВѓгГ™гГГгВѓгБЧгБ¶гБДгБЯгБ†гБПгБ®гГБгВІгГГгВѓгГ™гВєгГИгБЃPDFгВТгГАгВ¶гГ≥гГ≠гГЉгГЙгБІгБНгБЊгБЩгАВ

рЯУЭгБѓгБЧгБФеЃЙеЕ®зВєж§ЬгВЈгГЉгГИ

рЯУЭиДЪзЂЛеЃЙеЕ®зВєж§ЬгВЈгГЉгГИ

гБЊгБ®гВБ

гААгБѓгБЧгБФгВДиДЪзЂЛгБІгБЃдљЬж•≠жЩВгБѓеЃЙеЕ®дљњзФ®гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгВТеПВиАГгБЂгБЧгБ¶гБДгБЯгБ†гБНгАБдљњзФ®еЙНзВєж§ЬгВДгГШгГЂгГ°гГГгГИзЭАзФ®гВТеЊєеЇХгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБеҐЬиРљгÿ迥иРљзБљеЃ≥гБЃжКСеИґгБЂељєзЂЛгБ¶гБ¶гБДгБЯгБ†гБСгВМгБ∞еєЄгБДгБІгБЩгАВ

ељУз§ЊгБІгБѓеКіеГНеЃЙеЕ®и°ЫзФЯжЦєйЗЭгБЂжО≤гБТгВЛгАМеЈ•дЇЛзПЊе†ігБЂгБКгБСгВЛеКіеГНзБљеЃ≥гВЉгГ≠гБЃзґ≠жМБгАНгВТзЫЃжМЗгБЧгБ¶гАБдљЬж•≠еУ°гБЄгБЃж≥®жДПеЦЪиµЈгВДеХУиТЩгБЂеК™гВБгАБеЃЙеЕ®зЃ°зРЖгВТеЊєеЇХгБЧгБЊгБЩгАВзД°дЇЛжХЕгГїзД°зБљеЃ≥гБІеЈ•дЇЛгБМеЗЇжЭ•гВЛгВИгБЖгБЂгБУгВМгБЛгВЙгВВдЄАдЄЄгБ®гБ™гБ£гБ¶еПЦгВКзµДгВУгБІгБЊгБДгВКгБЊгБЩгАВ

вЦґжЬАињСгБЃжЦљеЈ•дЇЛдЊЛгВТи¶ЛгВЛ

йЦҐи•њгВ®гГ™гВҐпЉИе§ІйШ™гГїеЕµеЇЂгГїдЇђйГљгГїжїЛи≥АгГїе•ИиЙѓгГїеТМж≠Ме±±пЉЙгВТдЄ≠ењГгБЂгАБ

жЭ±жµЈгВ®гГ™гВҐпЉИдЄЙйЗНгГїе≤РйШЬгГїжДЫзЯ•пЉЙгАБдЄ≠еЫЫеЫљгВ®гГ™гВҐпЉИе≤°е±±пЉЙгБЃеЈ•е†іеЈ•дЇЛгБ™гВЙ

и•њеЈЭгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЂгБКдїїгБЫгБПгБ†гБХгБДпЉБ

жЬИеИ•

жЦ∞зЭАгВ≥гГ©гГ†

- 2025.10.30 иНЈељєдљЬж•≠гБЂгБКгБСгВЛеЃЙеЕ®еѓЊз≠ЦгБЃгБЩгБЩгВБ

- 2025.10.16 и£љйА†зПЊе†ігБЃйЭЩйЫїж∞ЧеѓЊз≠Ц

- 2025.09.29 姩дЇХгВѓгГђгГЉгГ≥гБЃзВєж§ЬгБЂгБ§гБДгБ¶

- 2025.09.08 гАР姙йЩљеЕЙзЩЇйЫїгАСгГСгГѓгВ≥гГ≥дЇ§жПЫгБЃгБЩгБЩгВБ

- 2025.08.20 жђ°дЄЦдї£зЕІжШОгАМLighting5.0гАНгБ®гБѓпЉЯ